Concerto di Capodanno

THOMAS RÖSNER direttore

-

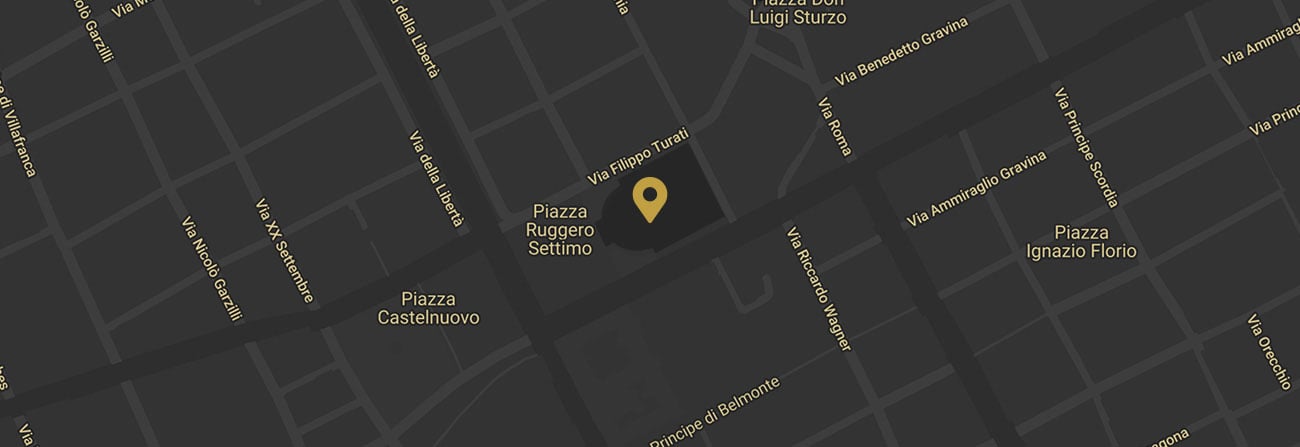

Place

-

Politeama Garibaldi - Palermo

-

Day

Time

Duration

Price

-

Giorno

Thursday 01 January 2026

Ore

18,00

Durata

95min.

Prezzi

70 - 50 €

SAMANTHA GAUL soprano

DIETER KERSCHBAUM tenore

PAUL ARMIN EDELMANN baritono

ALESSANDRA PANZAVOLTA coreografia/regia

-

Programma

-

Johann Strauss (figlio)

Neubau, 1825 - Vienna, 1899Die Fledermaus (Il pipistrello), ouverture

Allegro vivace, Allegretto, Tempo I, Lento, Allegretto, Tempo di valse (Nichtzuschnell), Allegro, Danzante, Allegro moderato, Tempo ritenuto, Tempo di valse, Allegro moderato, più vivo

Duration: 8'

Ach, wie so herrlich zu schaun (Ah, che splendore da vedere), da Eine Nacht in Venedig (Una notte a Venezia)

Duration: 3'

Robert Stolz

Graz, 1880 - Berlino, 1975Du sollst der Kaiser meiner Seele sein (Tu sarai l’imperatore della mia anima) da Der Favorit

Duration: 5'

Johann Strauss (figlio)

Neubau, 1825 - Vienna, 1899Rosen aus dem Süden (Rose del Sud), valzer op. 388

Duration: 8'

Komm mit mir zum Souper (Vieni con me a cena) da Die Fledermaus (Il pipistrello)

Duration: 4'

Perpetuum mobile op. 257

Duration: 4'

Eduard Künneke

Emmerich am Rhein 1885 - 1953Strahlender Mond (Luna radiosa) da Der Vetter aus Dingsda (Il cugino di Dingsda)

Duration: 4'

Emmerich Kálmán

Siófok 1882 - Parigi 1953Tanzen möcht ich (Vò ballare) da Die Csárdásfürstin (La principessa della ciarda)

Duration: 5'

Johann Strauss (figlio)

Neubau, 1825 - Vienna, 1899Unter Donner und Blitz (Tuoni e fulmini), polka op. 324

Duration: 4'

Franz Lehár

Komárom, 1870 - Bad Ischl, 1948Gold und Silber (Oro e Argento), valzer op. 79

Duration: 8'

Da geh’ ich ins Maxim (Vo’ da Maxim allor) da Die lustige Witwe (La vedova allegra)

Duration: 3'

Dein ist mein ganzes Herz (Tu che m’hai preso il cor) da Das Land des Lächelns (Il paese del sorriso)

Duration: 4'

Meine Lippen, sie küssen so heiß (Le mie labbra, baciano così calde) da Giuditta

Duration: 5'

Jacques Offenbach

Colonia, 1819 - Parigi, 1880Galop infernale e can can finale da Orphée aux enfers (Orfeo all’inferno)

Duration: 3'

Franz Lehár

Komárom, 1870 - Bad Ischl, 1948Lippen schweigen (Tace il labbro) da Die lustige Witwe (La vedova allegra)

Duration: 5'

Johann Strauss (figlio)

Neubau, 1825 - Vienna, 1899An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), valzer op. 314

Introduzione (Andantino)-Tempo di valzer-Coda

Duration: 10'

Come da tradizione, anche quest’anno, eccezion fatta per Offenbach del quale sarà eseguito il celebre Can-can, saranno protagonisti del concerto di capodanno i compositori di valzer e di operette viennesi e, in particolar modo, Johann Strauss junior, Franz Lehár, Eduard Künneke, Emmerich Kálmán e Robert Stolz. Sarà Johann Strauss junior ad aprire il concerto con l’Ouverture di Die Fledermaus (Il pipistrello), che, rappresentata, per la prima volta, il 5 aprile 1874 con grande successo al Theater an-der Wien, è la sua operetta più famosa e importante. In effetti, Strauss, il famoso re del valzer, prima di questo lavoro, si era dedicato con scarso successo al teatro. Il clamoroso insuccesso, al quale era andata incontro la prima rappresentazione della sua operetta Der Karneval in Rom (Il Carnevale a Roma) nel 1873, aveva scoraggiato Strauss al punto tale da indurlo a non scrivere più per il teatro, nonostante Offenbach dieci anni prima gli avesse preannunciato un grande successo anche in questo campo. Molto probabilmente fu l’alto livello qualitativo del libretto di Richard Genée a convincere Strauss che, attratto immediatamente dal testo, compose l’operetta in appena 43 giorni. Il libretto di Richard Genée e di Carl Haffner trae le sue fonti dal vaudeville Le reveillon (Il veglione), scritto dalla coppia Meilhac e Halévy e tradotto in tedesco da Karl Haffner su commissione del direttore del Carltheater, Maximilian Steiner. Alla prima rappresentazione furono unanimi i consensi tributati dal pubblico all’ouverture, nella quale, in una struttura musicale che solo in apparenza si richiama alla forma-sonata, appaiono tutti i motivi principali dell’operetta e soprattutto quello del terzetto dell’atto terzo che l’attraversa dall’inizio alla fine. Domina nella composizione il ritmo della danza e, in particolar modo, del valzer che raggiunge il suo punto culminante nella ripresa del travolgente tema della scena del ballo che conclude l’atto secondo. Tratto dal primo atto è il duetto Komm mit mir zum Souper (Vieni con me a cena), nel quale Falke, il pipistrello, invita il possidente Eisenstein al ballo che si sarebbe tenuto nella villa del principe Orlofsky. Il tema di questo duetto sarebbe stato utilizzato da Strauss nella Fledermaus-Polka del 1874. Richard Genée, questa volta insieme con Friedrich Zell, fornì a Strauss il libretto di Eine Nacht in Venedig (Una notte a Venezia) che, però, alla prima rappresentazione a Berlino, il 3 ottobre 1883, andò incontro a un vero e proprio fiasco. Sul banco degli imputati finì soprattutto il libretto, ambientato nel XVIII sec. a Venezia, nel cui palazzo ducale è stata organizzata da Guido, duca di Urbino, una festa nella quale si intrecciano amori e beffe. Tra le pagine più belle si segnala Ach, wie so herrlich zu schaun (Ah, che splendore da vedere), cantato nel terzo atto dal duca, la cui melodia sarebbe stata utilizzata da Strauss nel Lagunen-Walzer, in un reciproco interscambio tra la sua produzione strumentale e quella teatrale, che caratterizzò altri lavori del compositore austriaco. Un esempio ne è il valzer Rosen aus dem Süden (Rose del Sud), legato, dal punto di vista melodico, all’operetta Das Spitzentuch der Königin (Il fazzoletto di pizzo della regina) che fu rappresentata, per la prima volta, con notevole successo il 1° ottobre 1880 al Theater an der Wien. Il valzer riscosse un successo maggiore dell’operetta stessa alla prima esecuzione del 7 novembre 1880 al Musikverein, sotto la direzione del fratello Eduard, e fu apprezzato soprattutto per il carattere poetico della sua musica, ricca di un fascino tipicamente viennese, presente già nell’introduzione. Pubblicato in due versioni diverse, delle quali la seconda è dedicata al re Umberto I nel più profondo rispetto, questo lavoro trae il suo materiale melodico precisamente da due arie dell’operetta, tra cui quella del re del primo atto Stets kommt mir Wieder in den Sinn (Torna sempre da me), il famoso ritornello che Strauss affermò di aver riscritto ben 12 volte, e dalla romanza del secondo atto Wo die wilde Rose erblüht (Dove fiorisce la rosa selvatica). Nessun rapporto con la produzione di operette ha, invece, Perpetuum mobile (Moto perpetuo) op.257, la cui composizione va, invece, collegata all’attività concertistica di Strauss. Nel 1861, il compositore austriaco, sull’onda dei successi ottenuti in occasione del carnevale nel 1859 e nel 1860, nei concerti di beneficenza diretti sia da lui stesso che dal fratello Josef, i quali, alla guida di due orchestre diverse, eseguirono circa una cinquantina di danze, organizzò uno spettacolo ancor più ambizioso con tre balli in una sola serata che fu annunciato dal quotidiano «Fremden-Blatt»: “Per la prima volta a Vienna. Tre balli in una sola serata. Sofienbadsaal, martedì 5 febbraio. Tre grandi orchestre, una sotto la direzione di Johann Strauss la seconda sotto la direzione di Josef Strauss, e la terza, per la prima volta, sotto la direzione di Eduard Strauss”. Anche in quest’occasione furono eseguiti 50 balli tanto che lo spettacolo venne ribattezzato ballando ininterrottamente. Questo evento ispirò la composizione di Perpetuum mobile, uno scherzo musicale di carattere brillante, che fu eseguito per la prima volta il 4 aprile 1861 nel sobborgo viennese di Rudolfsheim. Il brano, però, ha un piccolo “problema”: come concluderlo? Strauss lo risolse terminandolo con le parole Und so weiter... (E così continua...). Altrettanto brillante è la polka Unter Donner und Blitz (Tuoni e fulmini) che, composta nel 1868, evoca, attraverso il rullo dei timpani e il fragore dei piatti, i tuoni e i fulmini del titolo. Composto da Johann Strauss nel 1867 su commissione della Wiener Männergesang-Verein, un’associazione corale di Vienna di cui era direttore Johann Herbeck, An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), scritto su un testo di J. Weyl e F. Gernerth, ebbe inizialmente una destinazione corale. Il valzer, eseguito nella versione per coro e orchestra a Vienna nella Sala Diana il 13 febbraio 1867, ebbe un grande successo che, tuttavia, fu minore rispetto a quello tributatogli, qualche mese dopo, dal pubblico dell’Esposizione Universale di Parigi che apprezzò la versione per sola orchestra diretta dallo stesso autore. Ormai il valzer è diventato un classico del concetto di capodanno.

Considerato il “re dell’operetta” per il notevole contributo dato con la sua produzione a questo genere, Franz Lehár compose autentici capolavori come La vedova allegra, che non è mai uscita dal repertorio. Nel 1902, anno di composizione del Gold und Silber (Oro e Argento), valzer op. 79, Lehár non aveva ancora iniziato la brillante carriera di compositore di operette che gli avrebbe permesso di conseguire una grande e imperitura notorietà. Egli, infatti, era ancora Militärkappelmeister del 26 reggimento di Fanteria di stanza a Vienna e aveva tentato senza molta fortuna di comporre qualche operetta. Proprio nel 1902 si ebbe una svolta nella carriera di Lehár al quale la Principessa Pauline von Metternich commissionò la composizione di un valzer per il ballo di gala del 27 gennaio 1902 il cui tema era Oro e Argento. Lehár si mise subito a lavoro e compose questo valzer, il cui titolo si riferisce proprio al tema dell’evento mondano per il quale era stato scritto. Il valzer, che non solo ottenne un immediato successo tanto che gli invitati chiesero subito il bis, ma portò Lehár all’attenzione di editori musicali e impresari teatrali, preannuncia alcune caratteristiche della futura produzione operettistica tanto che spesso viene incluso nelle rappresentazioni della sua operetta più popolare, La vedova allegra, alcune volte nel corso del terzo atto, altre, durante il secondo atto. Aperto da un’introduzione scintillante, il valzer si distingue per una scrittura perfettamente bilanciata dal punto di vista tematico e per una serie di contrasti emotivi, mentre il triangolo dà un tocco “argenteo”. Come accennato in precedenza, il capolavoro di Lehár è sicuramente Die lustige Witwe (La vedova allegra) che, composta su un libretto di Victor Léon e Leo Stein, tratto dalla commedia L'Attaché d'ambassade di Henri Meilhac, alla prima rappresentazione, avvenuta al Theater an der Wien di Vienna, il 30 dicembre 1905, ottenne un grandissimo successo. Tra i brani più famosi vanno segnalati Da geh’ ichins Maxim (Vo’ da Maxim allor), che, cantato dal conte Danilo alla fine del primo atto, è una forma di manifesto di libertinaggio, e il sensuale valzer Lippen schweigen (Tace il labbro), nel quale il libertino conte dichiara il suo amore all’affascinante e ricca vedova Hanna Glawari, sua fidanzata prima di diventare la moglie del ricco banchiere di corte del piccolo stato del Pontevedro. In un vero e proprio fiasco, invece, era incorsa, alla prima rappresentazione, la prima versione, andata in scena con il titolo di Die Gelbe Jacke (La giacca gialla), di Das Land des Lächelns (Il paese del sorriso), che, invece, in quella nuova, frutto della rielaborazione del libretto da parte di Ludwig Herzl e Fritz Beda-Löhner, ottenne un grande successo in occasione della première alla Komische Oper di Berlino il 10 ottobre 1929. La trama dell’operetta verte su un amore, reso impossibile dalle differenti culture a cui appartengono i due protagonisti: l’europea Lisa, figlia del conte Lichtenfels, e il diplomatico cinese Sou-Chong, il quale, alla fine, la lascia libera, non prima di aver manifestato il suo amore nella celebre aria Dein ist mein ganzes Herz (Tu che m’hai preso il cor), che è stata il cavallo di battaglia di grandi tenori. Ultimo lavoro teatrale di Lehár, la commedia musicale Giuditta fu sicuramente la sua preferita, nonostante non sia stata apprezzata dalla critica, forse delusa dalle grandi aspettative suscitate dalla prima rappresentazione che, avvenuta per la prima volta il 20 gennaio 1934, ebbe una vasta eco nel mondo musicale dell’epoca, dal momento che fu trasmessa in diretta da ben 120 stazioni radio. L’aria Meine Lippen, sie küssen so heiß (Le mie labbra, baciano così calde), cantata da Giuditta, che dichiara di avere un carattere indomabile, si segnala per la sua musica appassionata e densa di lirismo.

Nato nel 1880 e morto nel 1975, Robert Stolz, che di fatto ha attraversato tutto il Novecento, è considerato l’ultimo esponente dell’operetta austriaca, di cui un esempio famoso è Der Favorit¸ la cui première ebbe luogo il 7 aprile 1916 alla Komische Oper di Berlino. Rimasta nel repertorio, anche perché interpretata da grandi soprani, è l’aria Du sollst der Kaiser meiner Seele sein (Tu sarai l’imperatore della mia anima).

Composta su un libretto di Herman Haller e Fritz Oliven e rappresentata a Berlino il 15 aprile 1921, Der Vetteraus Dingsda (Il cugino di Dingsda), è sicuramente l’operetta più famosa di Eduard Künneke, che fu allievo di Max Bruch. Tra le pagine più belle spicca la sognante aria Strahlender Mond (Luna radiosa).

Compositore ungherese, Emmerich Kálmán manifestò sin da bambino il suo interesse per la musica tanto che con i pochi risparmi guadagnati con ripetizioni private che dava sin da quando andava ancora a scuola, acquistò un pianoforte che ben presto cominciò a suonare in pubblico in modo così straordinario che Kornel von Abranyi gli predisse uno splendido futuro di concertista. L’operetta sua più famosa rimane Die Csárdásfürstin (La principessa della Csárdá), in tre atti, su libretto di Leo Stein e di Béla Jenbach, che, alla prima rappresentazione avvenuta presso il Johann Strauss Theater di Vienna il 17 novembre 1915, fu un trionfo, nonostante le noie e le difficoltà, che ne ostacolarono l’allestimento, tra cui la morte del fratello, lo scoppio della guerra e la malattia dell’interprete Josef Konig. Protagonista è Sylva Varescu, una cantante di cui è innamorato il Principe Edvino Carlo di Lippert-Weylersheim il quale, alla fine e solo dopo varie peripezie, riuscirà a sposarla superando anche l’iniziale opposizione paterna. Dei suoi innumerevoli famosi brani è eseguito il duetto Tanzen möcht ich (Vò ballare).

Considerato fino a qualche tempo fa erroneamente il padre dell’operetta, il cui vero fondatore fu invece Florimond Ronger, noto con il nome di Hervé, Offenbach fu certamente uno dei compositori più rappresentativi di questo genere vantando una copiosissima produzione il cui tema fondamentale fu la satira della Francia del Secondo Impero. Ciò è particolarmente evidente nella sua operetta più famosa, Orphée aux Enfers (Orfeo all’Inferno), che, composta su libretto di Hector-Jonathan Crémieux e Ludovic Halèvy, fu rappresentata per la prima volta sotto forma di opéra-bouffe in due atti e quattro quadri al Théâtre des Bouffes Parisiens il 21 ottobre 1858. Nonostante un inizio non proprio felice e la critica negativa apparsa su molti giornali che accusarono Offenbach di aver ridicolizzato i miti dell’antichità classica, l’operetta, nella quale oggetto degli strali dell’autore sono i regnanti d’Europa celati sotto le mentite spoglie di divinità dell’Olimpo e il crescente potere della stampa rappresentata dal personaggio dell’Opinione Pubblica, fu un trionfo attestato dalle 228 repliche sospese per la stanchezza degli interpreti. Il successo dell’operetta, che si presenta anche come una satira dell’Orfeo ed Euridice di Gluck, varcò i confini francesi e, due anni dopo, fu rappresentata a Vienna con l’aggiunta, da parte di Carl Binder, di un’ouverture, assente nella prima versione. Celeberrimo è il travolgente Can-can.

Riccardo Viagrande

Duration: 95'