Omaggio a Vincenzo Bellini

FRANCESCO OMMASSINI direttore

-

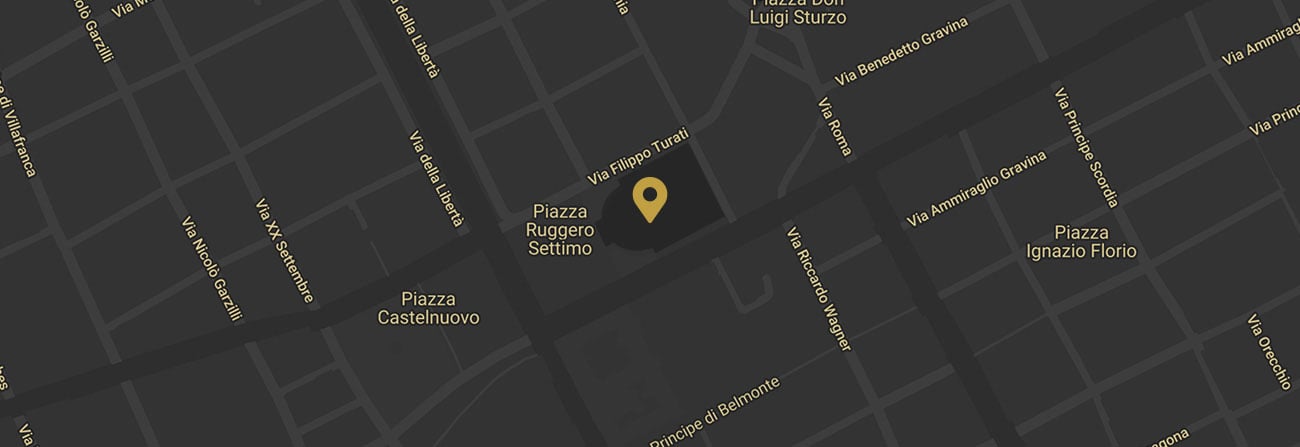

Place

-

Politeama Garibaldi - Palermo

-

Day

Time

Duration

Price

-

Giorno

Saturday 13 December 2025

Ore

17,30

Durata

80min.

Prezzi

30 - 18 €

CLAUDIA PAVONE soprano

FRANCESCA MANZO soprano

JOSÈ MARIA LO MONACO mezzosoprano

ZI-ZHAO GUO tenore

CHRISTIAN FEDERICI baritono

LUCA DALL’AMICO basso

-

Programma

-

Vincenzo Bellini

Catania 1801 - Puteaux 1835Adelson e Salvini, Sinfonia

Adelson e Salvini - Dopo l’oscuro nembo (Josè Maria Lo Monaco)

Bianca e Fernando - Sorgi o padre, e la figlia rimira (Francesca Manzo/Josè Maria Lo Monaco)

Il pirata - Sì, vincemmo, e il pregio io sento (Christian Federici)

Il pirata - Col sorriso d'innocenza (Claudia Pavone)

La straniera - Ciel pietoso, in si crudo momento (Francesca Manzo)

Zaira - Amo ed amata io sono (Claudia Pavone)

Capuleti e Montecchi - O tu, mia sola speme! (Josè Maria Lo Monaco)

Capuleti e Montecchi - Ah! crudel! che mai facesti? (Claudia Pavone/Josè Maria Lo Monaco)

La sonnambula - Vi ravviso, o luoghi ameni (Luca Dall’Amico)

I Puritani - A te, o cara, amor talora (Zi-Zhao Guo)

I Puritani - Suoni la tromba, e intrepido (Christian Federici/Luca Dall’Amico)

I Puritani - Ah per sempre io ti perdei (Christian Federici)

Beatrice di Tenda - Angiol di pace (Zi-Zhao Guo)

Norma - Dormono entrambi (Claudia Pavone)

Norma - Mira o Norma (Claudia Pavone/Josè Maria Lo Monaco)

Nel breve arco di tempo che va dal 1825, anno in cui fu rappresentato il suo primo lavoro giovanile, Adelson e Salvini, al 1835, anno del suo capolavoro assoluto, I Puritani, Bellini compose 10 opere che segnano altrettante tappe dell’evoluzione di quello stile che avrebbe influenzato le future caratteristiche dell’opera romantica. Già la sua prima opera, Adelson e Salvini, nonostante una certa influenza della Scuola Napoletana, soprattutto di Pergolesi e Piccinni, rivela una prima definizione di stile e grande vitalità teatrale. Composta come saggio di diploma su un vecchio libretto di Andrea Leone Tottola, poeta ufficiale del San Carlo e autore di molti libretti per Rossini, Adelson e Salvini, rappresentata, per la prima volta, nel teatrino del collegio di San Sebastiano il 12 gennaio 1825, riscosse un successo tale da essere replicata ogni domenica per un anno intero e da rivelare il genio del giovane compositore catanese al mondo musicale dell’epoca. La Sinfonia è una prefigurazione di quella del Pirata dalla quale differisce sia per alcuni dettagli nel primo tema dell’Allegro in forma-sonata (un mi raggiunto con un’appoggiatura discendente e qualche lieve differenza di natura ritmica) sia per l’assenza dell’Allegro con fuoco iniziale. Le due sinfonie, inoltre, hanno in comune il secondo tema corrispondente alla cabaletta del duetto Salvini-Bonifacio (Oh quante amare lacrime!), non nella forma originaria attestata anche dall’autografo catanese (Ah! se a smorzar l’ardore) di vaga ascendenza rossiniana, ma in quella definitiva della seconda versione. Particolarmente significativa è la romanza di Nelly, Dopo l’oscuro nembo, che Bellini ritenne tanto matura da decidere di riprenderla nei Capuleti e Montecchi per l’aria di Giulietta, Oh! quante volte, oh quante. È una melodia nella quale si afferma già la caratteristica espressività belliniana con patetiche appoggiature che sottolineano il testo e sembrano evocare dei sospiri.

Il successo dell’Adelson e Salvini apri a Bellini le porte del San Carlo, il cui impresario, sollecitato dal duca di Noja, presidente del Collegio di San Sebastiano e sovrintendente dei teatri napoletani, gli commissionò un’opera per rispettare una clausola del contratto d’appalto che prevedeva la messa in scena di una cantata o di un’opera di un ex allievo meritevole del collegio. Per questo lavoro Bellini rifiutò il librettista Tottola, perché non soddisfatto del testo dell’Adelson, e scelse l’esordiente napoletano Domenico Gilardoni che, privo di esperienza, gli rimediò il libretto di Bianca e Fernando, titolo mutato dalla censura in Bianca e Gernando per non profanare il nome dell’erede al trono. La prima rappresentazione, avvenuta il 30 maggio 1826 al San Carlo di Napoli, fu un vero successo, testimoniato non solo da Florimo (“La Bianca e Gernando ebbe infatti un pieno successo: gli applausi che riscosse furono unanimi, spontanei e davvero incoraggianti”), ma anche dalla critica ufficiale. In un articoletto apparso il 13 giugno 1826 sul «Giornale delle due Sicilie» si legge: “Il suo stile ci sembra impresso di quella vivacità, talvolta un po' soverchia della moderna musica, mentre non lascia d'esser in qualche modo regolato dal freno delle leggi”. Rispetto all'Adelson, Bianca e Gernando, pur essendo la prova di un ancor giovane compositore, è un’opera certamente più matura, nonostante le chiare influenze rossiniane. Accenti tipicamente belliniani presenta l'elegiaca romanza di Bianca, Sorgi, o padre dell'atto secondo, anticipatrice di quelle melodie, definite da Verdi, lunghe lunghe che costituiranno una caratteristica dello stile belliniano.

Patrocinato da Domenico Barbaja, il quale, oltre a essere impresario dei teatri napoletani, era anche appaltatore del Teatro alla Scala di Milano e raccomandato da Zingarelli e Mercadante che contribuì a fare conoscere Romani a Bellini, nel 1827, il compositore catanese approdò nel celebre teatro milanese con Il Pirata, il cui libretto di Romani, tratto dal melodrame Bertran, ou Le Pirate di I. J. S. Taylor, a sua volta ispirato alla tragedia in 5 atti di Charles Robert Maturin, Bertram, or The Castle of Saint-Aldobrand, ha tutti gli ingredienti del dramma romantico. Al suo debutto alla Scala, il 27 ottobre 1827, l’opera riscosse un successo clamoroso grazie al notevole contributo dell’eccezionale cast di interpreti tra cui il soprano drammatico Henriette Meric-Lalande e il celebre tenore Giovanni Battista Rubini al quale Bellini, in una lettera del 4 gennaio 1828, rievocando il successo scaligero, scrisse: «o pirata che ne facesti piangere e godere dell’eccellenza di quel divino canto!». Nella sua cavatina, Sì, vincemmo, e il pregio io sento, tratta dal primo atto, Ernesto celebra la sua vittoria nella recente battaglia a fianco degli Angioini contro il pirata Gualtiero, alleato di Manfredi. Segue la splendida aria di Imogene Col sorriso di innocenza tratta dal secondo atto.

Il successo del Pirata aveva portato alla ribalta il nome del giovane compositore che cominciò ad essere conteso da vari teatri, ma egli, ancora una volta, accettò la commissione di una nuova opera da parte della Scala, per la quale compose La Straniera su un libretto che Felice Romani trasse dal romanzo L'étrangère di Charles-Victor Prévost d'Arlincourt. L’opera andò in scena alla Scala il 14 febbraio 1829 con Domenico Reina, futuro interprete di altri ruoli belliniani, al posto di Rubini e fu un successo strepitoso testimoniato da ben 26 repliche. Il cantabile dell’aria di Alaide, Ciel pietoso, è un esempio del lirismo belliniano con le sue melodie lunghe e sembra anticipare per il suo carattere espressivo pagine come Ah non credea mirarti della Sonnambula.

A differenza di altre opere di Bellini, la Zaira, alla sua première, avvenuta il 16 maggio 1829 presso il Teatro Ducale di Parma, fu un insuccesso del quale si rese conto lo stesso Bellini che smembrò la partitura utilizzando una buona parte della musica per l’opera successiva, I Capuleti e i Montecchi. Tra le pagine più interessanti va segnalata la belcantistica cavatina di Zaira, Amo ed amata io sono, nella quale la donna manifesta tutta la sua gioia perché sa di essere amata dal sultano Orosmane.

A differenza della Zaira, un notevole successo arrise all’opera successiva I Capuleti e i Montecchi, composta su un libretto di Felice Romani, che rielaborò quello da lui stesso scritto cinque anni prima per Nicola Vaccaj, e rappresentata per la prima volta alla Fenice di Venezia, l’11 marzo 1830 con un cast d’eccezione nel quale figurava Giuditta Grisi nelle vesti di Romeo. In quest’occasione viene eseguita una parte del bellissimo finale, che si svolge nelle tombe dei Capuleti e che in passato veniva, incredibilmente, sostituito con quello di Vaccaj.

Piuttosto complessa è la genesi della Sonnambula che fu rappresentata, per la prima volta al Teatro Carcano di Milano il 6 marzo 1831 con Giuditta Pasta (Amina) e Giovanni Battista Rubini (Elvino). Cantata da Rodolfo, figlio del vecchio conte, la cavatina Vi ravviso,o luoghi ameni, esprime la nostalgia del personaggio per quei luoghi nei quali aveva vissuto nell’infanzia.

Composta su un libretto che il conte Carlo Pepoli aveva tratto da Têtes Rondes et cavaliers di Jacques-François d’Ancelot e Joseph Xavier Boniface, I Puritani è l’ultima opera di Bellini. L’opera fu rappresentata per la prima volta al Théâtre-Italien di Parigi il 24 gennaio 1835, pochi mesi prima della sua prematura morte, con un cast d’eccezione formato da Rubini (Arturo), Giulia Grisi (Elvira) e Antonio Tamburini (Riccardo), con un notevole successo di cui vi fu una vasta eco sui giornali francesi. In A te, o cara, brano estremamente difficile dal punto di vista vocale per le puntatine verso l’acuto che all’epoca di Bellini non era raro realizzare in falsetto, ma che a voce piena richiedono una notevole estensione di voce, Arturo ed Elvira si scambiano le promesse d’amore. Cantata da Giorgio e Riccardo, la celeberrima Suoni la tromba, inizialmente inserita nel primo atto come coro di guerra dei Puritani, e spostata, prima, all’inizio del terzo, dopo l’uragano, e, poi, all’inizio del secondo, prima della scena di Elvira, fu, infine collocata, su consiglio di Rossini, alla fine dell’atto secondo, operando una forzatura in quanto l’atto si conclude con toni marziali che contrastano con il dramma intimo tratteggiato nella prima parte del duetto. Il tema della cabaletta divenne celeberrimo per tutto l’Ottocento grazie a Thalberg, Liszt e Czerny, che lo variarono in senso virtuosistico, e Chopin, che, modificando l’andamento, lo trasformò quasi in un notturno. Tratto dal primo atto è lo splendido cantabile della cavatina, Ah per sempre io ti perdei, nel quale Riccardo racconta che la sua richiesta di matrimonio fatta ad Elvira è stata rifiutata. Questo cantabile, pur iniziando con il solito salto di quarta presente in altre arie di Bellini, mostra la maturazione dello stile del compositore catanese, autore qui di una pagina di pura bellezza melodica e di belcanto con le colorature che certo esaltarono la bravura di Tamburini alla prima rappresentazione.

Meno fortunata fu la penultima opera di Bellini, Beatrice di Tenda, composta in fretta tra gennaio e marzo del 1833 anche a causa del ritardo con cui fu steso il libretto da Romani, pressato nello stesso periodo da Donizetti per il quale stava scrivendo quello della Parisina d’Este. L’opera, andata in scena il 16 marzo 1833 alla Fenice di Venezia con un cast di tutto rispetto di cui facevano parte Giuditta Pasta, fu, infatti, un insuccesso. Angiol di pace costituisce lo splendido terzetto tra Orombello, Beatrice e Agnese, inserito nel finale dell’opera.

Composta in meno di tre mesi tra l’inizio di settembre e la fine di novembre del 1831, anno prodigioso per Bellini, reduce del grande successo ottenuto con la Sonnambula il 6 marzo al teatro Carcano di Milano, Norma è una delle sue opere più note, nonostante il fiasco della prima rappresentazione avvenuta il 26 dicembre dello stesso anno alla Scala di Milano. L’insuccesso della prima serata, dovuto forse sia alla scarsa vena di Giuditta Pasta, che aveva trovato particolarmente difficile la “cavatina” Casta diva, sia all’ostilità di una parte del pubblico sobillata da Giulia Samoyloff, amante di Pacini, compositore catanese meno famoso e rivale di Bellini, che, il 10 gennaio dello stesso anno, avrebbe dovuto mettere in scena sempre nel teatro milanese il suo Corsaro, non pregiudicò l’affermazione dell’opera che tenne il cartellone per ben 34 serate. Della grandezza di Norma si era accorto Gaetano Donizetti, il quale, certamente molto più competente del pubblico scaligero, aveva scritto a un amico il 31 dicembre 1831:

“L’unico avvenimento musicale di straordinaria importanza è stato quello delle rappresentazioni della Norma del giovane maestro Vincenzo Bellini… A me tutto lo spartito della Norma piace moltissimo e da quattro sere vado a teatro per risentire l’opera di Bellini fino all’ultima scena”.

Il secondo atto dell’opera si apre con una splendida introduzione strumentale che, pur ricordando quella del secondo atto dei Capuleti, è cupa nell’arpeggio iniziale dei violoncelli e contrabbassi e struggente nel tema semplice ma doloroso che, affidato ai violoncelli, accompagnerà il canto di Norma nella scena iniziale dell’atto, nella quale la donna, allo stesso modo di una novella Medea, è tentata di uccidere i propri figli, ma appare meno risoluta e soprattutto tormentata come sottolineato anche dai cromatismi discendenti degli archi che intervengono nel recitativo iniziale (Dormono entrambi). Mira, o Norma, è, infine, lo splendido cantabile del duetto dell’atto secondo tra la protagonista e Adalgisa.

Riccardo Viagrande

Duration: 80'