Penderecki/Piazzolla /Beethoven

ALESSANDRO CADARIO direttore

TINE THING HELSETH tromba

-

Place

-

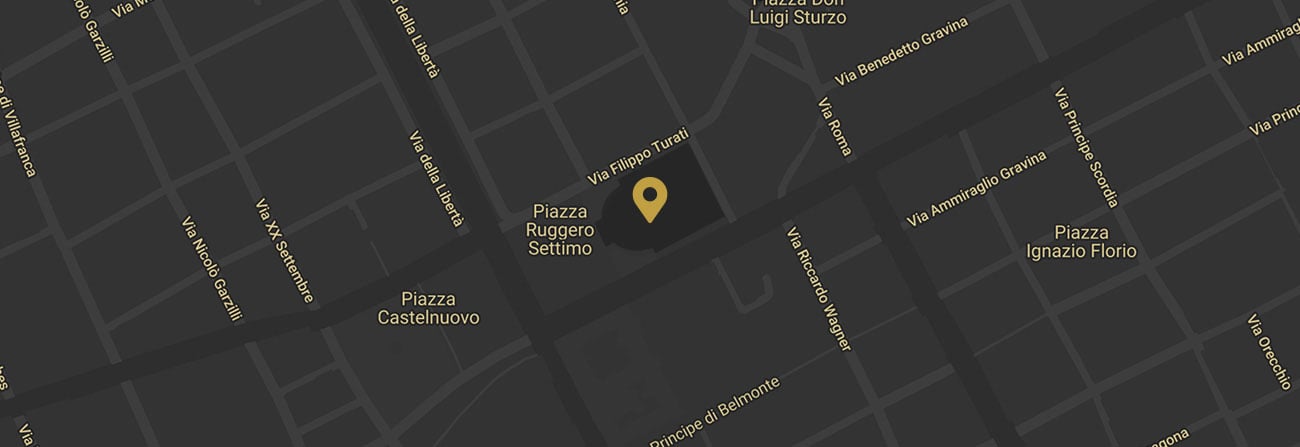

Politeama Garibaldi - Palermo

-

Day

Time

Duration

Price

-

Giorno

Friday 16 January 2026

Ore

20,30

Durata

80min.

Prezzi

30 - 18 €

-

Programma

-

Krzysztof Eugeniusz Penderecki

Cracovia, 1933 - Cracovia, 2020Concertino per tromba e orchestra

Andante-Allegretto scherzando-Andante-Allegro

Larghetto

Intermezzo (Allegretto pesante)

Vivo ma non troppo

Considerato il musicista di riferimento dell’avanguardia polacca, Krzysztof Penderecki, nonostante l’adozione di una “grammatica” musicale atonale, è tra i pochi compositori contemporanei ad esser divenuto popolare presso un largo pubblico, grazie, soprattutto, al fatto che alcune sue musiche sono state utilizzate nelle colonne sonore di film come L’esorcista di William David Friedkin e Shining di Stanley Kubrick. Allievo di Artur Malawski e Stanisław Wiechowicz presso l’Accademia di musica di Cracovia, dove nel 1958 fu nominato professore, nel 1959, ottenne la sua prima importante affermazione nel panorama musicale con la vittoria di tutti e tre i premi disponibili al II Concorso di Varsavia per giovani compositori. La consacrazione a livello internazionale avvenne, l’anno successivo, con la prima esecuzione di Anaklasis presso il Festival di Donaueschingen, a cui seguirono quelle della Passione secondo Luca, considerata uno dei suoi capolavori, che vide la luce nel 1966 nella cattedrale di Münster, e della sua prima opera, I diavoli di Loudun, rappresentata all’Opera di Stato di Amburgo nel 1968. Notevole è la sua produzione, che, ispirata dalla sua profonda fede cattolica, abbraccia tutti i generi, dall’opera alla musica sinfonica, a quella da camera e ai concerti. Quest’ultimi costituiscono una parte consistente del suo catalogo, nel quale si contano circa 20 lavori per strumento solista e orchestra composti in un arco di tempo che va dal 1961 fino al 2015, anno a cui risale il presente Concertino per tromba e orchestra a dimostrazione della predilezione di Penderecki per una forma musicale, che, nel contrasto tra strumento solistica e orchestra, ritrova il carattere drammatico del teatro musicale, genere nel quale il compositore polacco eccelse. Ispirato dall’ammirazione per le grandi abilità tecniche dimostrate dal trombettista Gábor Boldoczki nell’esecuzione del Concerto in mi bemolle di Haydn, per il quale Penderecki aveva scritto anche le cadenze, il Concertino testimonia l’interesse del compositore polacco per il suono della tromba nelle sue varie forge. Già nel 1997, per la sua Settima sinfonia, ispirata dalla profezia di Ezechiele, la tromba bassa era stata, infatti, da lui, utilizzata per simboleggiare la voce di Dio. In questo concertino, costituito da quattro movimenti eseguiti senza soluzione di continuità, il solista, che suona alternativamente la tromba e il flicorno, inizialmente, si avvicina, progressivamente, al palco completando le frasi interrotte dell’orchestra. Conclusa questa prima parte (Andante) del breve primo movimento che si segnala per la grande varietà agogica, il solista, che ormai ha raggiunto il palco, espone il primo tema (Allegro scherzando) caratterizzato da ritmi punteggiati e ampi intervalli. A questa sezione seguono un Andante di carattere lirico e un demoniaco Allegro che conducono alla cadenza eseguita sul flicorno, protagonista, quest’ultimo, del secondo movimento, Larghetto, che, caratterizzato da una splendida cantilena del solista il quale dialoga con gli altri strumenti, si conclude con un fragoroso fortissimo e una pausa. Nel terzo movimento, Intermezzo, torna protagonista la tromba che, con sordina, intreccia un dialogo con il clarinetto basso. Il quarto movimento, Vivo ma non troppo, è una pagina brillante nella quale è ripreso il tema del primo.

Duration: 18'

Astor Piazzolla

Mar de la Plata 1921 - Buenos Aires 1992Adios Nonino

Milonga del Angel

Libertango

Compositore argentino di origine italiana, Astor Piazzolla è stato giustamente considerato il più grande autore di composizioni nel genere del Tango, nonostante abbia modificato le caratteristiche fondamentali di questa popolare danza che gli Argentini conservano come qualcosa di sacro. Piazzolla ha avuto, infatti, il grande merito di aprire il Tango al jazz e anche a una scrittura dissonante estremamente moderna mantenendone sempre il carattere sensuale e la straordinaria forza comunicativa, capace di affascinare e sedurre il pubblico. Forse proprio per questa ragione, Piazzolla ha ottenuto inizialmente maggiori consensi in Europa e nel Nord America, piuttosto che nel suo paese.

Adios Nonino, dedicato al padre Vicente Nonino Piazzolla, della cui morte, nel 1959, Piazzolla era venuto a conoscenza mentre si trovava in tournée nel centro America, è un vero e proprio omaggio, espresso in stile rapsodico, che, in realtà, corrisponde alla rielaborazione della parte melodica di una sua stessa composizione del 1954. Risale al 1965 la composizione della Milonga del Angel, che, tratta dalla raccolta Serie del Angel, si segnala per la struggente melodia. Libertango, infine, fu composto nel 1974 da Piazzolla che, in quel periodo, si trovava a Roma in una forma di “esilio” volontario dalla sua Argentina, dove, come da lui stesso affermato, sarebbe stato “uno dei tanti disoccupati che riempivano le strade” di Buenos Aires. Pubblicato nel 1974 dall’etichetta italiana Carosello Records, Libertango si impone per la sua coinvolgente e sensuale melodia di grande forza espressiva e comunicativa.

Duration: 20'

Ludwig van Beethoven

Bonn, 1770 - Vienna, 1827Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Allegro con brio

Andante con moto

Allegro

Allegro, sempre più allegro, Presto

Composta tra il 1804 e il 1807, ma completata nel 1808, la Quinta sinfonia, dedicata al principe Lobkowitz e al conte Rasumovsky, fu eseguita per la prima volta sotto la direzione di Beethoven, insieme alla Sesta e ad altri lavori in un lunghissimo concerto tenuto al Theater an der Wien di Vienna il 22 dicembre 1808. L’accoglienza del pubblico fu piuttosto fredda anche per la lunga durata dell’Accademia che comprendeva oltre alle due sinfonie, una Scena e aria, cantata da Mademoiselle Killishky, un Gloria, il Concerto n. 4 op. 58 per pianoforte e orchestra, un Sanctus con solista e coro e la Fantasia op. 80 per coro, pianoforte e orchestra. A tale proposito è significativo quanto scrisse il compositore Johann Friedrich Reichardt che, ospite del principe Lobkowitz, assistette al concerto: “Vi siamo stati a sedere dalle sei e mezza fino alle dieci e mezza in un freddo polare, e abbiamo imparato che ci si può stufare anche delle cose belle. Il povero Beethoven, che da questo concerto poteva ricavare il primo e unico guadagno di tutta l’annata, aveva avuto difficoltà e contrasti nell’organizzarlo. […] Cantanti e orchestra erano formati da parti molto eterogenee. Non era stato nemmeno possibile ottenere una prova generale di tutti i pezzi, pieni di passi difficilissimi. Ti stupirai di tutto quel che questo fecondissimo genio e instancabile lavoratore ha fatto durante queste quattro ore. Prima una Sinfonia Pastorale o ricordi della vita campestre pieni di vivacissime pitture e di immagini. Questa Sinfonia Pastorale dura assai di più di quanto non duri da noi a Berlino un intero concerto di corte. […] Poi, come sesto pezzo, una lunga scena italiana […] Settimo pezzo: un Gloria, la cui esecuzione è stata purtroppo completamente mancata. Ottavo brano: un nuovo concerto per pianoforte e orchestra di straordinaria difficoltà […]. Nono pezzo: una Sinfonia [la Sinfonia n. 5 op. 67]. Decimo pezzo: un Sanctus […]. Ma al concerto mancava ancora il “gran finale”: la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra. Stanchi e assiderati, gli esecutori si smarrirono del tutto”.

La straordinaria novità di questa Sinfonia non sfuggì, però, alla critica romantica e, in particolar modo, a Ernst Theodor Amadeus Hoffmann che, nel suo saggio, La Quinta sinfonia di Beethoven, pubblicato sulla rivista Allgemeine Musikalische Zeitung nel 1810, la definì una composizione meravigliosa.

Il primo movimento, Allegro con brio, si apre con il celeberrimo tema di quattro note, a proposito del quale lo stesso Beethoven ebbe modo di dire a Schubert: Ecco il destino che batte alla porta. Tutto il materiale tematico del primo movimento è originato da questo primo tema sul quale Hoffmann, nel succitato saggio, così si espresse: “Nulla può essere più semplice della frase principale del primo allegro, consistente di due sole battute, che dapprima nell’unisono non dà all’uditore nemmeno un tono determinato.”.

Questo tema costituisce il principio unitario su cui si fonda l’intera sinfonia, in quanto appare “mascherato” in alcuni passi del secondo movimento, Andante con moto, formalmente un tema e variazioni interrotte, quest’ultime, da fanfare degli ottoni, e ritorna nello Scherzo (Allegro) in tutta la sua forza, quando, affidato ai corni, dà origine a una nuova idea tematica che alla fine del movimento introduce il quarto direttamente legato al precedente da una fase di transizione. Quest’ultimo movimento, Allegro, sempre più allegro, Presto, nell’incalzare del ritmo, costituisce una vera e propria apoteosi resa da una costruzione grandiosa di grande effetto.

Riccardo Viagrande

Duration: 29'