Verdi/Mozart/ Prokof'ev

ALESSANDRO BONATO direttore

PETER DONOHOE pianoforte

-

Place

-

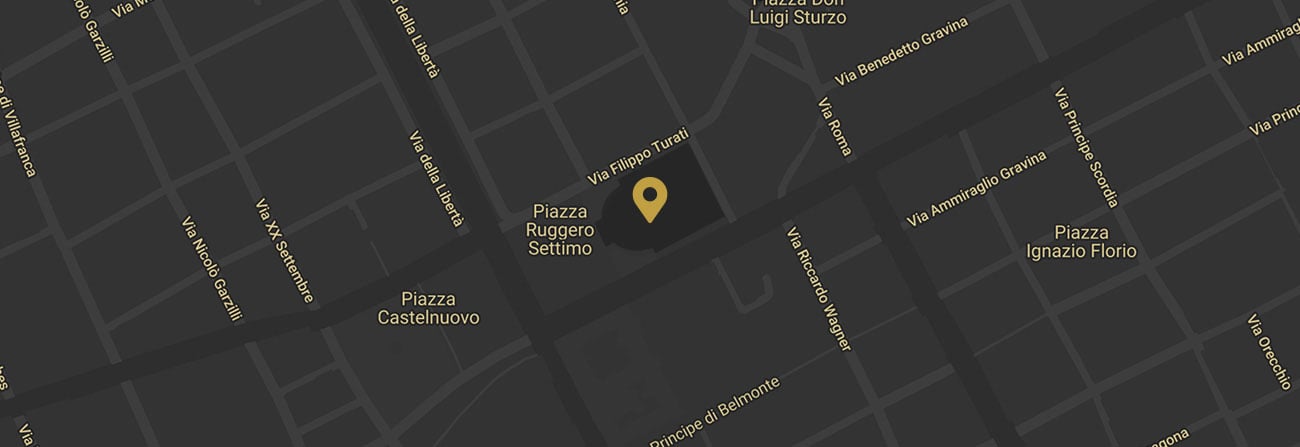

Politeama Garibaldi - Palermo

-

Day

Time

Duration

Price

-

Giorno

Friday 06 February 2026

Ore

20,30

Durata

100min.

Prezzi

30 - 18 €

-

Programma

-

Giuseppe Verdi

Roncole di Busseto, 1813 - Milano, 1901Oberto, conte di San Bonifacio, sinfonia

Andante mosso, Allegro vivo, un poco meno, Vivo

Nemmeno i biografi più moderni sono riusciti a dissipare l’alone di incertezze che incombe sulla prima opera di Verdi relativamente alla genesi e alle fonti letterarie. Lo stesso compositore, d’altra parte, fu piuttosto vago su tale argomento nei suoi ricordi dettati a Giulio Ricordi nel 1879 nel quale egli raccontò in che modo nacque la sua amicizia con Pietro Massini a cui aveva fatto affidamento per inserirsi nel mondo teatrale milanese e che svolse un ruolo importante nella composizione di questa sua prima opera. Mentre studiava a Milano, il suo maestro Lavigna lo aveva presentato alla Società Filarmonica, una di quelle associazioni in cui musicisti dilettanti svolgevano attività concertistica dopo il declino delle serate musicali che avevano luogo nei salotti delle case aristocratiche. Un giorno, essendo assente alle prove per l’oratorio di Haydn, La Creazione, uno dei maestri stabili, Massini chiese a Verdi di mettersi al cembalo per dirigere l’orchestra. Superata l’iniziale diffidenza dei filarmonici, il giovane compositore ebbe un tale successo che gli fu affidata la direzione del concerto. Verdi aveva, così, guadagnato la stima e l’amicizia di Massini il quale gli affidò la composizione di un’opera fornendogli il libretto. Dell’opera non si sa, però, più niente fino al 1836, quando, dalla corrispondenza che Verdi tenne con Massini da Busseto, dove aveva fatto ritorno per assumere la direzione della Scuola di Musica, si apprende che nel mese di settembre era già completata “meno quei piccoli squarci che dovevano essere accomodati dal poeta”, mentre in un’altra lettera del 1837, per la prima volta, compaiono il titolo Rocester e il nome del librettista, Antonio Piazza. Nel 1839, quando Verdi ritornò a Milano con la sua partitura, non si parlò più di Rocester, ma di Oberto conte di San Bonifacio. Al di là delle aspettative del compositore, l’opera fu messa in prova per essere rappresentata nel più prestigioso teatro milanese grazie alla prassi di inserire ogni anno in cartellone il lavoro di un esordiente. Proprio quell’anno, la scelta, patrocinata da Massini, era caduta sull’Oberto, che avrebbe dovuto avere un cast eccezionale in cui figuravano i nomi del soprano Giuseppina Strepponi, del tenore Napoleone Moriani, del baritono Giorgio Ronconi e del basso Ignazio Marini, ma, prima che l’opera fosse rappresentata, si verificò un vero e proprio colpo di scena, come raccontato dallo stesso Verdi, secondo quanto riportato da Arthur Pugin nel suo volume Verdi: histoire anecdotique de sa vie et de ses oeuvres: «Distribuite le parti e cominciate appena alcune prove di canto, Moriani si ammala gravemente! […] così che tutto viene interrotto e non si può più pensare a dare la mia opera! […] rimasi quindi in asso e pensavo ritornarmene a Busseto, quand’ecco un mattino viene da me un servitore del teatro alla Scala e brusco brusco mi dice: «è lei quel maestro di Parma che doveva dare un’opera per il Pio Istituto? […] Venga a teatro che l’impresario lo chiama». – E v’andai.

Era impresario allora Bartolomeo Merelli: una sera sul palcoscenico del teatro aveva udito un colloquio fra la signora Strepponi e Giorgio Ronconi, in cui la prima parlava assai favorevolmente della musica dell’Oberto, e tale impressione era pure divisa dal Ronconi…

Mi presentai dunque al Merelli, il quale senz’altro mi disse che, dietro le favorevoli informazioni avute circa la mia musica, avrebbe voluto rappresentarla nella prossima stagione: se avessi accettato, avrei dovuto però fare qualche accomodo alle tessiture, non avendo più tutt’e quattro gli artisti dell’altra volta».

“Accomodata” anche nel libretto da Temistocle Solera, il futuro librettista del Nabucco e dei Lombardi alla prima crociata, l’opera andò in scena alla Scala, il 17 novembre 1839, ottenendo, sempre come raccontato da Verdi, «un esito non grandissimo, ma abbastanza buono, così da avere un discreto numero di rappresentazioni, che il Merelli stimò conveniente di prolungare facendone alcune in più delle fissate dall’abbonamento. L’opera venne eseguita dalla Marini [Antonietta Ranieri], mezzo-soprano, da [Lorenzo] Salvi, tenore, e dal basso [Ignazio] Marini, e come accennai, dovetti in qualche parte modificare la musica per ragione di tessitura e scrivere un pezzo nuovo, il quartetto, la cui posizione drammatica fu suggerita dallo stesso Merelli e da me fatta mettere in versi da Solera: questo quartetto riuscì uno de’ migliori pezzi dell’opera!».

Scritta nella forma dell’ouverture pot-pourri, la sinfonia presenta alcuni dei temi più interessanti dell’opera, come quello del coro Fidanzata avventurosa, esposto nell’Andante iniziale, che richiama lontanamente l’invocazione di Maometto del Siège de Corinthe di Rossini, e quello dell’accompagnamento orchestrale di un altro coro, Vieni fra lieti plausi, che si impone già per uno spiccato carattere verdiano, riconoscibile in una scrittura che anticipa pagine dell’Alzira, della Battaglia di Legnano e de La Traviata.

Duration: 6'

Wolfgang Amadeus Mozart

Salisburgo 1756 – Vienna 1791Concerto n. 20 in re minore per pianoforte e orchestra KV 466

Allegro

Romance

Rondò (Allegro assai)

Amatissimo da Beethoven, che, oltre a comporre le cadenze lasciate in bianco da Mozart, lo eseguì spesso, il Concerto n. 20 in re minore per pianoforte e orchestra KV 466 è certamente uno dei lavori più famosi del Salisburghese. Completato il 10 febbraio 1785, il Concerto fu eseguito in gran fretta il giorno dopo a Vienna con l’orchestra che lesse a prima vista il terzo movimento, come si evince da una lettera, scritta qualche giorno dopo dal padre Leopold, che si trovava a Vienna presso il figlio, e indirizzata alla figlia Nannerl: «Ho sentito un eccellente nuovo concerto per pianoforte di Wolfgang, sul quale il copista era ancora a lavoro quando si stava per eseguirlo, e tuo fratello non ha avuto nemmeno il tempo di provare il rondò, poiché fu occupato nel controllare le operazioni di copiatura».

Nonostante le oggettive difficoltà, dovute al tempo piuttosto esiguo concesso all’orchestra per prepararne un’adeguata esecuzione, il Concerto riscosse un immediato successo non solo in quest’occasione, ma per tutto il periodo romantico grazie alla scelta innovativa di creare un forte dualismo tra solista e orchestra. Proprio questa scelta innovativa suscitò gli entusiasmi di Beethoven, di Brahms, di Clara Schumann e di Ferruccio Busoni che scrissero le cadenze improvvisate da Mozart alla prima esecuzione. In questo lavoro, Mozart utilizzò, per la prima volta in questo genere, la tonalità minore conferendole quel drammatico patetismo tanto apprezzato dai Romantici al punto tale da considerare il Salisburghese un loro precursore.

Nel primo movimento, Allegro, in forma-sonata, il tradizionale carattere galante o militare, tipico di questo genere sinfonico, è sostituito da una scrittura cupa e pensosa di grande fascino, nella quale notevole importanza assumono il ponte modulante e le codette elaborate alla stregua di autonome sezioni di sviluppo. Il secondo movimento, formalmente una Romanza sviluppata secondo lo schema ABACA, presenta un tema principale sereno che contrasta con il carattere cupo del movimento precedente. Un Rondò estremamente innovativo per i contrasti tonali tra maggiore e minore è, infine, il terzo movimento nel quale al primo tema frenetico, in re minore, si contrappone il secondo ironico e quasi burlesco.

Duration: 32'

Sergej Sergeevič Prokof'ev

Soncovka 1891 - Mosca 1953Romeo e Giulietta, suite (Selezione dalle suites n.1, 2 e 3)

I. Montecchi e Capuleti (Andante, Allegro, pesante, Moderato tranquillo, Allegro pesante)

II. La giovane Giulietta (Vivace, Andante dolente)

III. Minuetto (Assai moderato)

IV. Maschere (Andante marziale)

V. Danza (Vivo)

VI. Serenata mattutina (Andante giocoso)

VII. Padre Lorenzo (Andante espressivo)

VIII. Romeo e Giulietta prima della separazione (Lento, Andante, Adagio, Andante)

IX. Danza popolare (Allegro giocoso)

X. Danza del mattino (Allegro)

XI. Danza delle ragazze con i gigli (Andante con eleganza)

XII. Morte di Tibaldo (Precipitato, Presto, Adagio drammatico).

XIII. Romeo nella tomba di Giulietta (Adagio funebre)

XIV. Morte di Giulietta (Adagio)

«Ad alcuni è dato di cantare l’amore di Romeo e Giulietta, ad altri di imitare i selvaggi latrati e le stolte piroette delle scimmie». Queste parole, non certo lusinghiere, per non dire offensive, espresse dal critico conservatore Kolomitsev il giorno dopo la prima esecuzione della Suite Sciita di Prokof’ev, nel 1915, sembrano suonare come una profezia o una maledizione. Nel momento in cui redasse il suo intervento, il critico russo non avrebbe mai immaginato che Prokof’ev, vent’anni dopo, si sarebbe misurato con il famoso soggetto shakespeariano per ricavarne un balletto, il cui allestimento sarebbe andato incontro a notevoli difficoltà. Nel 1935, infatti, la direzione del teatro Kirov di Leningrado aveva affidato a Prokof’ev l’incarico di allestire un nuovo balletto ma, alla proposta del compositore di mettere in musica la tragica storia dei due giovani amanti veronesi, oppose un netto rifiuto, forse perché memore del giudizio di Kolomitsev. Prokof’ev, allora, propose lo stesso soggetto al Bol'šoj di Mosca che, dopo averlo accettato, rinviò continuamente la prima rappresentazione perché i ballerini ritenevano la musica troppo difficile. Il balletto, infine, sarebbe stato messo in scena, soltanto due anni dopo, il 30 dicembre 1938, a Brno, in Cecoslovacchia, non senza difficoltà e incomprensioni con il coreografo Lavrovskij, ricordate dalla prima ballerina Galina Ulanova che ricoprì il ruolo di Giulietta: «Ricordo che già dalle prime tappe di lavoro Lavrovkij aveva molte volte mostrato a Prokof’ev che quella musica che egli aveva predisposto per l’uso del teatro, per la sua grande quantità di lacune, al fine di realizzare uno spettacolo rispondente a tutti i requisiti, andava riscritta. Ma Prokof’ev con testardaggine ripeteva: «Ho scritto esattamente la musica necessaria e non farò niente di più. È pronta. Se volete rappresentarla, rappresentatela, se non volete, non fatelo». Come risultato di lunghe discussioni e alterchi, si trovò la via d’uscita nel fatto che i punti della partitura più legati alla drammaturgia potevano essere in qualche modo modificati e di fatto si realizzò quello spettacolo la cui musica ascoltiamo ancora oggi […]. Il tempo passava, le prove erano quasi finite e a noi continuava a infastidire l’originalità dell’orchestrazione, la sua musica di taglio cameristico […]. Stavamo provando l’inizio del terzo atto […]. Gli interpreti dei ruoli di Romeo e Giulietta non sentivano l’orchestra. Improvvisamente si alzò l’urlo di Lavrovskij: «Perché non vi muovete?». «Non sentiamo la musica». Rispondemmo. Prokof’ev che era presente alla prova si infuriò: «So quello che vi serve: volete tamburi, non musica!». Non ci offendemmo, ma chiedemmo a Prokof’ev di salire sul palcoscenico a sedersi tra noi. Si sedette per tutta la durata della scena […] ascoltando con attenzione l’orchestra, senza dire verbo. Ma quanto se ne andò – a dire il vero molto scontento e incattivito – disse: «Va bene, rivedrò qualcosa». M. R. Boccuni, Prokof’ev, L’Epos, Palermo, 1996, pp. 410-411)

Già prima della rappresentazione cecoslovacca, Prokof’ev, per evitare che questa musica andasse sprecata, ricavò da essa ben due Suites di sette brani ciascuna e 10 pezzi per pianoforte e una terza suite, nel 1946, dopo una nuova revisione del balletto che finalmente fu rappresentato al Bol'šoj il 22 dicembre di quell’anno.

In quest’occasione viene eseguita una suite ricavata, nel 2018, dal direttore d’orchestra Gianandrea Noseda e costituita da 14 numeri tratti dalle tre suite. La suite si apre con Montecchi e Capuleti, dove, con musiche tratte dalla prima scena del primo atto, sono descritte le due famiglie rivali. Dopo una breve introduzione (Andante) si impone la celeberrima Danza dei cavalieri (Allegro pesante), dove, su un tappeto sonoro affidato ai corni, al terzo trombone, alla tuba, alle viole, ai violoncelli e ai contrabbassi, si staglia una melodia dalla struttura ritmica puntata. Alla Danza dei cavalieri segue, nello stesso brano, la danza che Giulietta dovrebbe eseguire col conte Paride, il fidanzato scelto dalla famiglia. Il secondo brano, La giovane Giulietta, sembra rappresentare perfettamente la maturazione della giovane, che dalla fanciullezza espressa con un motivo saltellante, passa a una nuova dimensione, quella di futura sposa, dopo l’annuncio della madre, reso con un motivo cantabile, del prossimo fidanzamento col conte Paride. Il successivo brano, Minuetto, che si apre con un solenne colpo di piatti, rappresenta l’arrivo degli invitati al ballo organizzato dai Capuleti, mentre la sezione centrale è introdotta dal cornetto che intona una melodia tenera. Molto diversa è l’atmosfera del brano successivo, Maschere, che descrive l’ingresso furtivo al ballo nella casa dei Capuleti da parte dei Montecchi: Romeo, Mercurio e Benvoglio, mentre Danza è tratta dalla scena iniziale dell’atto secondo. La successiva Serenata mattutina costituisce il completamento de La danza delle ragazze con i gigli, che, in questa suite, sarà eseguita in seguito, mentre nel brano, Padre Lorenzo, viene descritto, con una musica misteriosa, uno dei personaggi più importanti dell’opera, il Frate che sposa in segreto i due giovani e organizza la finta morte di Giulietta. Il successivo brano Romeo e Giulietta prima della separazione descrive il momento della separazione dei due giovani amanti dopo la prima notte nuziale. La Danza popolare è tratta dalla seconda scena del secondo atto nella quale è rappresentata la festa nella piazza centrale di Verona con una musica che, se da un punto di vista ritmico, appare inquadrata in un ritmo di tarantella in 6/8, dall’altra, descrive la festa con oboi e corno inglese che ricordano le cornamuse dei musicanti da strada. La Danza del mattino è, invece, tratta dall’atto primo, dove precede immediatamente la rissa tra Montecchi e Capuleti, mentre la Danza delle ragazze con i gigli si distingue per il suo carattere sommesso che introduce perfettamente il clima tragico della scena conclusiva, che, però, non corrisponde a quella de La morte di Tibaldo. Questo brano raccoglie, infatti, il materiale tematico di tre diversi episodi conclusivi dell’atto secondo: il duello tra Mercuzio e Tibaldo, quello tra Romeo e Tibaldo e la musica della morte di quest’ultimo, rappresentata in modo estremamente teatrale con ben sedici colpi battuti dall’orchestra in fortissimo. La scena conclusiva corrisponde, invece, ai due brani finali di questa suite, Romeo nella tomba di Giulietta, dove il tema della morte è esposto dai violini accompagnati da viole e violoncelli che si inerpicano in zone abbastanza acute della loro tessitura, e la Morte di Giulietta con la fanciulla che si uccide sul cadavere dell’amato Romeo.

Riccardo Viagrande

Duration: 53'