Čajkovskij / Beethoven

Niklas Benjamin Hoffmann, direttore

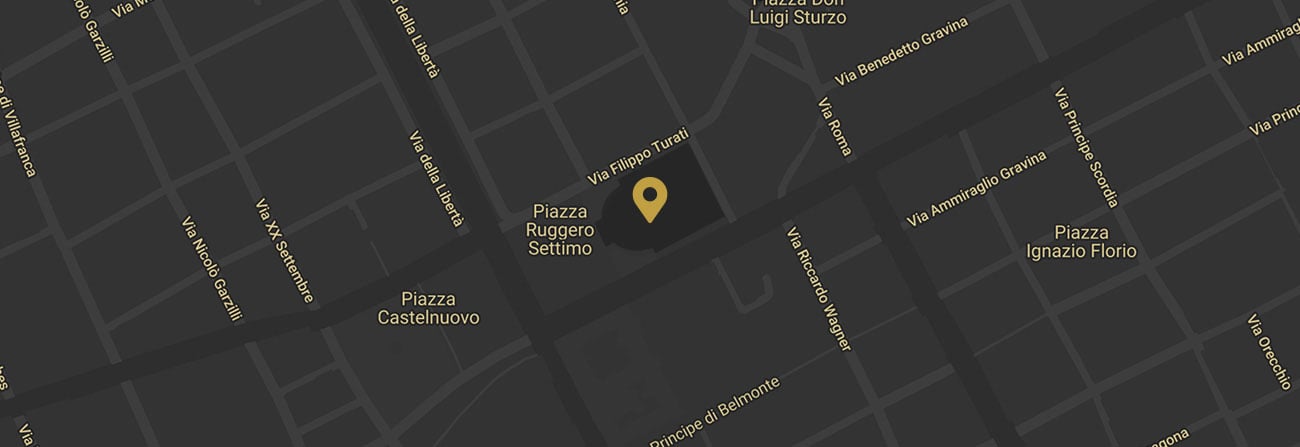

Palermo - Piazza Ruggiero Settimo

-

Luogo

-

Piazza Ruggiero Settimo - Palermo

-

Giorno

ora

Durata

Prezzo

-

Giorno

Venerdì 09 Agosto 2024

Ore

21,00

Durata

70min.

Prezzi

10 - 5 €

-

Programma

-

Pëtr Il'ič Čajkovskij

Votkinsk, 1840 - San Pietroburgo, 1893La bella addormentata, suite dal balletto op. 66a

Introduction. La fée des Lillas (Introduzione. La fata dei lillà)

Adagio

Le chat botté et la chatte blanche (Il gatto con gli stivali e la gatta bianca)

Panorama

Valse (Valzer)

"Ho in mente di scrivere un libretto su La belle au bois dormant dalla fiaba di Perrault. Mi piacerebbe una mise en scène nello stile di Luigi XIV, che sarebbe una fantasia musicale scritta nello spirito di Lully, Bach, Rameau, ecc. Se questa idea le piace, allora perché non vi impegnate a scrivere la musica? Nell’ultimo atto ci dovrebbero essere delle quadriglie per tutti i personaggi della fiaba di Perrault – che dovrebbero comprendere il Gatto con gli stivali, Pollicino, Cenerentola, Barbablù”.

Con questa lettera del 25 maggio 1888 Ivan Aleksandrovič Vsevoložskij, direttore dei Teatri Imperiali, invitò Čajkovskij a scrivere la musica del balletto La bella addormentata, convinto del fatto che la musica dei balletti, scritta fino a quel momento da musicisti di secondo piano come Cesare Pugni, Riccardo Drigo e Ludwig Minkus, non potesse sostenere adeguatamente la rivoluzione coreografica che stava attuando in Russia il grande coreografo Marius Petipa. Per questo motivo Vsevoložskij aveva contatto Čajkovskij nella speranza di poter elevare il livello qualitativo della musica, ma il compositore, preso dalla composizione della Quinta sinfonia e dell’Amleto, non rispose subito né a questa lettera né a un successivo sollecito. Il 9 agosto Vsevoložskij scrisse una nuova lettera a Čajkovskij chiedendogli se avesse ricevuto il libretto che, secondo quanto affermato dallo stesso compositore, non gli era arrivato. Finalmente in una lettera del 22 agosto Čajkovskij scrisse a Vsevoložskij:

“Mi affretto a comunicarle che il manoscritto della Bella addormentata mi è arrivato, proprio quando stavo prendendo posto nella mia carrozza ferroviaria per andare a Mosca o a Kiev. Ho avuto solo poche ore per esaminare lo scenario, ma volevo dirle ora che lo trovo affascinante e ne sono stato lieto al di là delle parole. Questo è assolutamente adatto a me e non c’è niente che desidero di più di scrivere la musica per questo scenario. Le scene per questa favola non potevano essere fatte meglio e se lei ne è l’autore, allora mi permetta di esprimerle le mie calorose congratulazioni. Sto viaggiando verso Kiev, facendo ritorno intorno al 2 settembre e il 12 dello stesso mese sarò a Pietroburgo. Non vedo l’ora di vederla, e le sarei grato se potesse organizzare per me un incontro con Petipa al fine di lavorare i dettagli in relazione alla musica per il suo scenario”.

Čajkovskij era veramente entusiasta del libretto tanto che lo stesso giorno scrisse al fratello Modest: ho ricevuto il libretto del balletto. È eccellente; nonostante ciò non scrisse una nota della partitura fimo al mese di ottobre del 1888, come si evince da una lettera indirizzata il 1° ottobre a Vladimir Petrovič Pogožev, nella quale si legge:

“Per quanto riguarda il balletto, le dirò che il soggetto mi dà grande gioia, e voglio lavorare con grande piacere. Sottolineo la volontà di lavoro, poiché non ho scritto ancora una nota. Prima di intraprendere la composizione è necessario per me discuterne con il coreografo. Stavo per trovarmi a Pietroburgo a Settembre, non è questo il caso, il mio essere stato ritardato da due grandi composizioni che erano urgentemente richieste. Ho in mente di trattenermi fino alla fine di ottobre. Intorno al 13 novembre sarò a Pietroburgo per un sufficiente periodo di tempo per avere l’opportunità di discutere con il coreografo, come, quando e quanto richiesto. In ogni caso in vista dei miei prossimi viaggi potrei presentare la partitura del balletto ai direttori non prima dell’inizio della prossima stagione, cioè un intero anno”.

Non si conosce quando il compositore iniziò la composizione della partitura, ma è certo che egli ne completò l’orchestrazione il 28 agosto 1889 esattamente un anno dopo le trattative intercorse tra il teatro e Čajkovskij. Il balletto, andato in scena il 15 gennaio 1890, ricevette un’accoglienza mediocre a partire dallo zar che, poco entusiasta dopo aver assistito alla prova del 14 gennaio, si lasciò scappare il laconico commento, giudicato da Čajkovskij offensivo e limitativo: davvero grazioso. Anche la stampa non fu tenera, non perdonando a Čajkovskij non solo di essersi cimentato in un genere minore solitamente curato da compositori di secondo piano, ma di aver utilizzato un soggetto feérique (fiabesco) e lontano da qualsiasi impegno drammaturgico. L’unica voce fuori dal coro fu quella di un recensore, Mikhail Ivanov, che, dopo aver espresso un giudizio positivo, predisse un grande avvenire al balletto che Čajkovskij considerò sempre tra le sue opere migliori, pur non ricavando da esso mai una suite. In sede concertistica sono state proposte diverse serie di brani del balletto, delle quali quella entrata stabilmente nel repertorio ne comprende cinque.

Il primo brano, Introduzione, La fata dei lillà, corrisponde alla celebre ouverture, nella quale è immediatamente presentata la cattiva strega Carabosse con pesanti accordi, mentre un tremolo in diminuendo degli archi seguito dal celestiale intervento dell’arpa introduce il tema della Fata dei lillà, ripetuto prima in crescendo e poi in diminuendo.

Il successivo, Adagio (Pas d’action), che corrisponde a uno dei momenti culminanti del balletto, nel quale la principessa viene svegliata dal bacio del principe Florimondo, è dominato dal celeberrimo e lirico tema degli archi introdotto dopo una cadenza dell’arpa, mentre il terzo brano, Le chat botté et la chatte blanche (Il gatto con gli stivali e la gatta bianca) è un bozzetto nel quale il Gatto con gli stivali, presente alla festa nuziale dei due giovani, tenta degli approcci amorosi che sono descritti da ironici disegni dei legni. Nel brano successivo, Panorama, è descritto attraverso un lirico tema degli archi il viaggio del principe guidato dalla Fata dei lillà verso il castello della bella addormentata. Celeberrimo è il conclusivo valzer, eseguito spesso singolarmente con il titolo Le nozze di Aurora in base a una tradizione inaugurata dallo stesso Čajkovskij, che corrisponde al momento culminante della festa nuziale nell’ultimo atto del balletto.

Durata: 23'

Ludwig van Beethoven

Bonn, 1770 - Vienna, 1827Sinfonia n. 6 “Pastorale” in fa maggiore op. 68

Allegro ma non troppo

Andante molto mosso

Allegro

Allegro

Allegretto

La Sesta sinfonia di Beethoven, meglio conosciuta come Sinfonia “Pastorale”, fu concepita probabilmente nel 1802, anno in cui era stato eseguito, per la prima volta, l’oratorio di Haydn, Le Stagioni, nel quale erano descritti paesaggi naturali e la vita campestre. Beethoven, amante della natura, non si lasciò sfuggire l’occasione di comporre un lavoro a sfondo pastorale, ma alla forma dell’Oratorio preferì quella sinfonica per non subire imposizioni da un testo letterario. In questa sinfonia, tuttavia, Beethoven non si limitò a una semplice descrizione della natura, ma si propose lo scopo, come egli stesso scrisse, di far sì che essa, grazie alla magia degli strumenti musicali, manifestasse solo sentimenti. Egli stesso annotò, inoltre, che l’ascoltatore doveva essere capace di scoprire da sé le varie situazioni e formarsi un ideale di vita campestre senza bisogno di ricorrere a titoli per risalire con l’immaginazione alle intenzioni del compositore. Dedicata al principe Lobkowitz e al conte Rasumovsky, la sinfonia, niziata nell’estate del 1807 e terminata nel maggio del 1808, fu eseguita per la prima volta, sotto la sua direzione, insieme alla Quinta e ad altri lavori in un lunghissimo concerto tenuto a Vienna, al Theater an der Wien, il 22 dicembre 1808. L’accoglienza del pubblico fu piuttosto fredda anche per la lunga durata dell’Accademia che comprendeva oltre alle due sinfonie, una Scena e aria, cantata da Mademoiselle Killishky, un Gloria, il Concerto n. 4 op. 58 per pianoforte e orchestra, un Sanctus con solista e coro e la Fantasia op. 80 per coro, pianoforte e orchestra. A tale proposito è significativo quanto scrisse il compositore Johann Friedrich Reichardt che, ospite del principe Lobkowitz, assistette al concerto:

“Vi siamo stati a sedere dalle sei e mezza fino alle dieci e mezza in un freddo polare, e abbiamo imparato che ci si può stufare anche delle cose belle. Il povero Beethoven, che da questo concerto poteva ricavare il primo e unico guadagno di tutta l’annata, aveva avuto difficoltà e contrasti nell’organizzarlo. […] Cantanti e orchestra erano formati da parti molto eterogenee. Non era stato nemmeno possibile ottenere una prova generale di tutti i pezzi, pieni di passi difficilissimi. Ti stupirai di tutto quel che questo fecondissimo genio e instancabile lavoratore ha fatto durante queste quattro ore. Prima una Sinfonia Pastorale o ricordi della vita campestre pieni di vivacissime pitture e di immagini. Questa Sinfonia Pastorale dura assai di più di quanto non duri da noi a Berlino un intero concerto di corte. […] Poi, come sesto pezzo, una lunga scena italiana […] Settimo pezzo: un Gloria, la cui esecuzione è stata purtroppo completamente mancata. Ottavo brano: un nuovo concerto per pianoforte e orchestra di straordinaria difficoltà […]. Nono pezzo: una Sinfonia [la Sinfonia n. 5 op. 67]. Decimo pezzo: un Sanctus […]. Ma al concerto mancava ancora il “gran finale”: la Fantasia per pianoforte, coro e orchestra. Stanchi e assiderati, gli esecutori si smarrirono del tutto”.

Lo stesso Beethoven evidenziò le difficoltà incontrate per l’esecuzione del suo concerto, ma scrisse anche che il pubblico lo aveva gradito. Leggiamo, infatti, in una lettera del 7 gennaio 1809:

“Ci sarà forse qualche articolo offensivo nella Musikalische Zeitung (Gazzetta musicale) a proposito del mio ultimo concerto. Io non pretendo che si sopprima tutto quello che si dice e fa contro di me, ma occorre sapere che qui nessuno ha più nemici di me; e lo si capisce tanto meglio quando si vede quanto vada peggiorando lo stato della musica. Abbiamo direttori che ne capiscono di direzione tanto quanto ne capiscono di educazione – e al Theater an der Wien c’è veramente di peggio – è lì che ho dovuto dare il mio concerto e mi hanno piazzato ostacoli da tutte le parti. Mi hanno giocato un orribile scherzo, per puro odio nei miei confronti, perché il signor Salieri ha minacciato di espulsione tutti i musicisti della sua compagnia che avessero suonato per me; eppure, malgrado alcuni gravi errori che non potevo prevenire, il pubblico ha accolto tutto con il più grande entusiasmo. Ciò nonostante, gli scribacchini non mancheranno di scrivere robaccia contro di me nella Musikalische Zeitung. Gli orchestrali erano particolarmente furiosi perché soltanto per incuria sono stati commessi errori proprio nel pezzo più semplice e facile. D’un tratto io ho ordinato loro di fermarsi e ho gridato: “ricominciamo”. Una cosa del genere lì non era mai accaduta prima. Il pubblico ha testimoniato tutto il suo compiacimento”.

La Sinfonia “Pastorale”, innovativa rispetto al periodo in cui fu composta, è costituita, a livello macroformale, da cinque movimenti piuttosto che dai quattro tipici dell’era classica e a ciascuno di essi è stato attribuito da Beethoven un titolo programmatico. Nell’ordine i titoli sono: Risveglio di piacevoli sentimenti all’arrivo in campagna; Scena al ruscello; Allegra riunione di gente di campagna; Tempesta; Canzoni di pastori e sentimenti piacevoli e di ringraziamento dopo la tempesta. La natura sembra, quindi, protagonista dell’opera, ma solo nel modo in cui può essere vista e sentita dall’uomo e, come tale, per la sua capacità di suscitare sentimenti benevoli e sereni.

Il primo movimento, Allegro ma non troppo, si presenta calmo e piacevole nella descrizione dei sentimenti provati all’arrivo in campagna. Esso, in forma-sonata, è costituito da sette distinti motivi sviluppati in modo estensivo che conferiscono, con la loro ripetizione, una microscopica tessitura come non ha mancato di notare Yvonne Frindle, forse eccessivamente suggestionata dal titolo programmatico, scrivendo:

“La ripetizione infinita del modello in natura è resa attraverso cellule ritmiche, la sua immensità attraverso pure armonie sostenute”.

Il secondo movimento, Andante molto mosso, anch’esso in forma-sonata e in chiave di si bemolle, si distingue per la serenità arcadica che sembra liberare l’uomo da tutti i problemi quotidiani. Esso inizia con un motivo che, affidato agli archi, rende chiaramente lo scorrere dell’acqua, imitato da due violoncelli alle cui note, suonate in sordina, rispondono il resto dei violoncelli e i contrabbassi con note in pizzicato. Verso la fine tre legni imitano i richiami degli uccelli. Lo stesso Beethoven nella partitura affidò la rappresentazione del canto degli uccelli a tre strumenti e precisamente l’usignolo al flauto, la quaglia all’oboe e il cucù al clarinetto.

Il terzo movimento in fa maggiore, in cui sono descritti i divertimenti di un allegro gruppo di contadini, si presenta nella forma di uno scherzo alterato. Vi sono, infatti, due trii in tempo binario interrotti alla loro apparizione da un passaggio esuberante in tempo 2/4. Nel Finale ritorna lo scherzo che riporta la calma con un tempo più lento dopo la sfrenata danza dei contadini i quali si accorgono che cominciano a cadere gocce di pioggia.

Il quarto movimento, Allegro, in fa maggiore, dipinge con accurato realismo un temporale i cui elementi sono descritti con scale cromatiche che evidenziano il passaggio dalle poche gocce di pioggia alla violenta tempesta con tuoni, fulmini e forti venti per arrivare, nel finale, a una transizione di grande fascino che sembra esprimere la cessazione della tempesta e l’apparizione dell’arcobaleno. Non avendo una cadenza finale, molti critici hanno considerato questo movimento come un’introduzione al quinto, Allegretto, in fa maggiore e in forma di rondò-sonata. Qui il descrittivismo lascia il posto a sentimenti di serenità e quasi ad una preghiera di ringraziamento a Dio, rappresentata da un tema di otto misure che, come nella maggior parte dei finali delle sinfonie, viene enfatizzato. L’opera si conclude con una coda che, secondo Antony Hopkins, presenta la musica più bella della sinfonia. Particolarmente suggestiva è, infatti, in questa parte conclusiva, la ripresa del tema in pianissimo e sottovoce, enfatizzata allentando leggermente il tempo.

Riccardo Viagrande