Freidlin/Debussy/ Wagner

OKSANA LYNIV direttrice

ANDRII MURZA violino

-

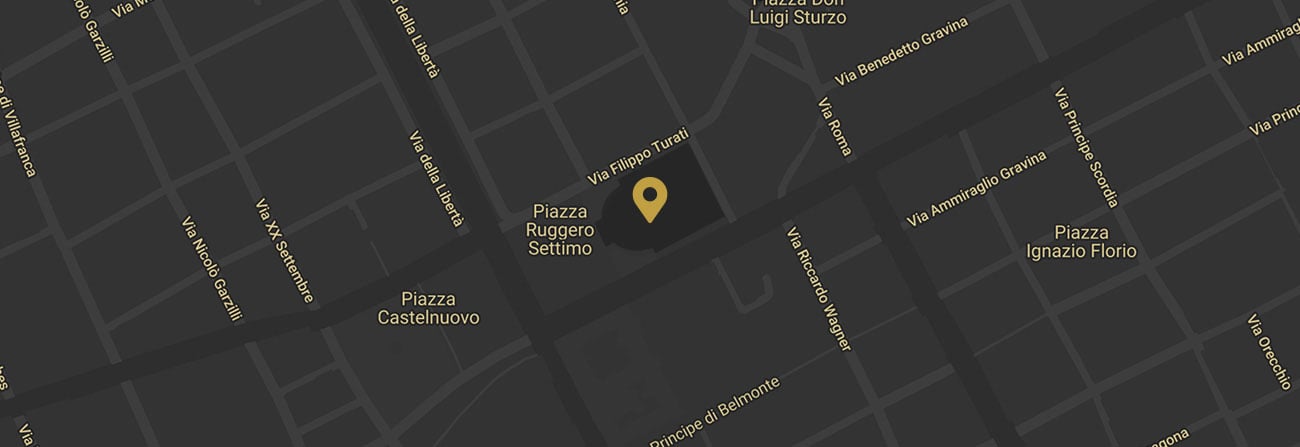

Luogo

-

Politeama Garibaldi - Palermo

-

Giorno

ora

Durata

Prezzo

-

Giorno

Venerdì 13 Febbraio 2026

Ore

20,30

Durata

90min.

Prezzi

30 - 18 €

-

Programma

-

Jan Freidlin

Čita 1944Concerto per violino (prima esecuzione in Europa)

“Non sono mai appartenuto a nessuna specifica corrente stilistica. Si può dire che il materiale musicale che scelgo stabilisce la direzione stilistica in ogni singola opera”.

Questa dichiarazione di Jan Freidlin riassume perfettamente la sua poetica, non legata a specifiche correnti stilistiche, ma basata sul materiale musicale scelto per ogni sua singola opera. Compositore e pianista russo nato a Čita in Siberia, Jan Freidlin ha curato la sua formazione musicale al Conservatorio di Odessa, dove ha studiato teoria e composizione con A. Kogan, conseguendo il diploma nel 1971 e dove ha soggiornato fino al 1990, insegnando teoria musicale e svolgendo il ruolo di direttore artistico e direttore principale della locale Orchestra Filarmonica. Divenuto membro, nel 1974, dell’Unione dei compositori dell’URSS, Freidlin, nel 1990, ha deciso di emigrare in Israele, dove, dopo aver insegnato per tre anni all’Accademia di musica e danza di Tel Aviv, ha ottenuto la cattedra di composizione presso il Levinsky College of Music. Notevole è la sua produzione per la quale ha ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo e che annovera ben cinque sinfonie, diversi concerti, il balletto Guernica, molti lavori da camera, sette colonne sonore per lungometraggi e musiche per 25 spettacoli teatrali. Tra le sue opere spicca questo Concerto per violino, eseguito, per la prima volta, presso la Casa degli Scienziati di Odessa nell’autunno del 1980 con Michael Turchinsky, in qualità di solista e direttore, e A. Zelinsky al pianoforte. Concepito come un unico movimento, questo lavoro si segnala per la grande varietà agogica e anche per la contrapposizione tra passi di carattere lirico e altri maggiormente marcati dal punto di vista ritmico. In questo lavoro, che si presenta come un flusso di coscienza musicale, l’orchestra non si limita ad accompagnare, ma è anch’essa protagonista, rivestendo un ruolo paritario a quello del violino, al quale, tra l’altro, è affidata una virtuosistica cadenza.

Durata: 18'

Claude Debussy

Saint-Germain-en-Laye, 1862 - Parigi, 1918La Mer (Il mare), tre schizzi sinfonici per orchestra L 111

De l’aube à midi sur la mer (Dall’alba a mezzogiorno sul mare)

Jeux de vagues (Giochi d’onde)

Dialogue du vent et de la mer (Dialogo del vento e del mare)

La mer di Claude Debussy ebbe una lunga gestazione perché, cominciata in Francia nel 1903, fu completata nel 1905 durante un soggiorno del compositore francese a Eastbourne sul canale della Manica. La prima esecuzione, effettuata a Parigi il 15 ottobre 1925 presso i Concerti Lamoureux sotto la direzione di Camille Chevillard, fu accolta freddamente dal pubblico che, secondo Louis Laloy, fece pagare all’artista gli “errori” commessi come uomo, in quanto aveva abbandonato la moglie Lily per la cantante Emma Bardac, e dai critici i cui pareri furono contrastanti. Se, da una parte, Jean Marnold lodò la mescolanza di grandiosità e delicatezza e l’intreccio dei brillanti colori in un tessuto polifonico affascinante e M. D. Calvacoresi, similmente, elogiò la robustezza dei colori, la maggiore definizione delle linee, la forza dell’ispirazione che costituiscono la sintesi e il chiarimento di tutte le scoperte musicali di Debussy, dall’altra, Pierre Lalo, critico di «Le Temps», considerò l’opera poco originale e priva di qualsiasi riferimento all’elemento marino. Non meno critico fu il giudizio di Jean Chantavonic il quale, pur elogiando le qualità evocative di questo lavoro, lo trovò superficiale e incoerente.

Nonostante i primi giudizi poco lusinghieri, La mer conobbe ben presto un successo stabile che l’avrebbe collocata fra i più grandi lavori orchestrali del XX secolo. Si capì presto che questa composizione era un autentico capolavoro di suggestioni nella sua ricca descrizione dell’oceano in cui si trovano in una perfetta combinazione un’orchestrazione insolita e armonie impressionistiche. La critica moderna rivalutò, quindi, questi tre Schizzi sinfonici, così come furono chiamati da Debussy. Jean Barraque definì, infatti, La mer: “Il primo lavoro ad avere una forma aperta, un divenire sonoro, un processo di sviluppo in cui le numerose nozioni di esposizione e di sviluppo coesistono in un’esplosione ininterrotta”.

Caroline Potter scrisse: “La descrizione del mare di Debussy evita la monotonia con l’uso di una moltitudine di figure d’acqua che potrebbero essere classificate come onomatopee musicali: esse evocano la sensazione di un dondolante movimento di onde e suggeriscono il picchettio delle goccioline di spruzzi che cadono”.

Indubbiamente contribuì al suo successo Arturo Toscanini che nel 1909 la inserì nel programma di un suo concerto, dopo aver ottenuto da Debussy alcuni ritocchi alla partitura. Egli, inoltre, la amò a tal punto da dirigerla più di ogni altra composizione nei suoi concerti tenuti in America.

La mer è costituita da due potenti movimenti esterni che incorniciano un brano più luminoso e più veloce dall’apparente forma di uno scherzo.

Il primo schizzo, De l’aube à midi sur la mer (Dall’alba a mezzogiorno sul mare), descrive questa magnifica e sempre affascinante realtà naturale attraverso un tema ondeggiante strutturato per quinte. Il mare è rappresentato da Debussy nel suo moto ondoso e, come ha notato Edward Lockspeiser, uno dei più importanti biografi del compositore francese:“È significativo, benché questo sia solamente un punto trascurabile, che la copertina di La Mer fosse costituita dalla riproduzione di un’onda del giapponese Okusai, l’artista decorativo per eccellenza. Questo non vuol dire che si possano facilmente riconoscere in questa partitura, certi effetti realistici – lo scroscio delle onde contro le rocce, lo spruzzo illuminato da un raggio di sole, il gorgogliante ritirarsi delle onde – ma questi sono motivi lavorati in un gioco di modelli rappresentativi”.

Il secondo schizzo, Jeux de vagues (Giochi d’onde), rappresenta il movimento ondoso attraverso note ribattute che formano un tappeto su cui, a tratti, emerge o si mimetizza una melodia esposta, per la prima volta, dal corno inglese. Il terzo schizzo, Dialogue du vent et de la mer (Dialogo del vento e del mare), si segnala per una raffinata orchestrazione e una ricerca timbrica di grande modernità.

Durata: 25'

Richard Wagner

Lipsia 1813 - Ca' Vendramin Calergi 1883Parsifal, suite (orchestrazione Claudio Abbado)

Parsifal, ispirato al poema medievale Parzival scritto nel 1210 da Wolfram von Eschenbach e andato in scena a Bayreuth il 26 luglio 1882 sotto la direzione di Hermann Levi, è l’ultima grande fatica di Richard Wagner che con essa ritornò a quel mito cristiano con il quale era venuto in contatto già nel 1845 all’epoca del Lohengrin, il cui eponimo protagonista era appunto il figlio di Parsifal. Secondo quanto affermato dallo stesso Wagner nella sua autobiografia, l’idea di scrivere un’opera che avesse come contenuto le vicende di Parsifal, risalirebbe al Venerdì Santo del 1857, mentre la stesura del libretto fu completata soltanto nel 1877. L’opera è, quindi, il frutto di una maturazione progressiva che accompagna la produzione wagneriana, ma, al tempo stesso, ne è una mirabile sintesi in cui la scelta della carità cristiana è, da parte di Parsifal, sicura, salda, a differenza di Tannhäuser, opera giovanile, il cui protagonista è affascinato da Venere. Parsifal, nome che deriva dall’arabo parsi che significa puro e fal che significa folle, è l’eroe che riesce, attraverso le sue azioni, a rinnovare il miracolo del Graal in una situazione in cui Amfortas, il re del castello di Monsalvat, soffre per il suo peccato di lussuria che aveva causato la perdita della sacra lancia con cui Longino aveva colpito il costato di Cristo. La lancia, sottrattagli dal perfido mago Klingsor, sarà riportata da Parsifal che compie un percorso inverso a quello del re. Il puro folle, infatti, mentre si trova nel giardino incantato di Klingsor, resiste alle tentazioni della bella Kundry, una figura femminile selvaggia, rea di aver deriso Gesù Cristo e, per questo, condannata a una doppia natura di peccatrice e penitente, riappropriandosi della lancia, che, scagliata dal mago, si ferma sulla testa dell’eroe, il quale la prende tracciando un segno di croce e determinando, così, la scomparsa del giardino. L’eroe può, quindi, ritornare a Monsalvat, dove finalmente sarà compiuto il miracolo del Graal e Amfortas sarà risanato dalla sua ferita, mentre una colomba bianca, simbolo cristiano dello Spirito Santo, scende dall’alto. Parsifal, quindi, rappresenta il trionfo della carità cristiana, non solo perché il giovane la sceglie preferendola alle sensuali illusioni del castello di Klingsor, metafora, anch’esso, dell’animo umano in preda alle tentazioni, ma anche perché il suo amore si esprime nella compassione, intesa, nel senso etimologico del termine, come sofferenza insieme all’altro, che, in questo caso, è Amfortas. Tutto questo è espresso da Wagner attraverso il ricorso alla tradizione luterana del corale, basti pensare all’utilizzo dell’Amen di Dresda di Lutero, che identifica il tema del Graal, presente nell’Incantesimo del Venerdì Santo, una delle pagine sinfoniche di questa suite, realizzata da Claudio Abbado nel 1998, assemblando quasi tutta la musica del terzo atto, compreso il coro finale e da lui, all’epoca, eseguita con i Berliner Philharmoniker.

Riccardo Viagrande

Durata: 43'